秦朝的金银宝藏:战国时期的华丽器物

金银是贵重金属,硬度适中,具有延展性,易锤打成形,又有亮丽的天然色泽,不易氧化变色,是制作工艺品的良好材料。自从人类发现、认识了金银之后,就将其加工成为各种金银制品。中国金银器没有西方出现得早,早期也不如西方精美,但在世界范围内中国金银器水平是最高的。

我国早在三千多年前的商代就已有了金器,早期的金银制品大多为装饰品,或用于其他器物上的饰件。秦以前金银器的制作基本为青铜器冶炼、铸造工艺的移植和延伸,铸造技术无法体现金银的特性,錾花和金银错是这一时期主要的装饰技法,春秋战国时期金银器的形制种类增多,金银器皿开始出现。

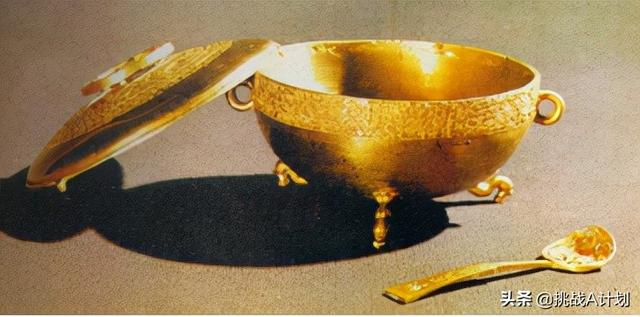

金盏、金匕

战国

盏高10.7厘米,口径15.1厘米

湖北随县曾侯乙墓出土

金盏呈半球形,圆盖,盖面微鼓,环形耳,下有三足,盖面饰蟠螭纹、绳纹各一周,“S”状勾连云雷纹两周。金盏造型端庄,形体厚重,尺寸虽不大,但极具体量感,纹饰精致规整,带状二方连续的装饰表现出极强的秩序感。

金盏及金匕皆铸造成形,其中盖钮及盏足先分铸,然后与盖、盏身合范一次浇铸而成,花纹也系铸出,均为商周青铜器常见纹样,这种制作工艺和装饰,显然与青铜器的铸造有着极深的渊源。我国制作金器的历史至少可上溯到商代,但早期的金制品多为装饰品或其它器物的附饰,金盏是已知最早的金器皿。

嵌玉包金银带钩

战国晚期

1950年河南辉县出土

平面似琵琶形,侧视为拱桥状,底为银托,表面为包金组成的浮雕兽头纹,两侧盘绕着两条夔龙。带钩表面镶嵌着三块表面刻谷纹的白玉。整个器物玲珑剔透、色彩斑斓,堪称珍品。银饰发现于鲁国故址,此地是当时的文化中心之一。

带钩原是胡服所用,胡服是上褶下裤,便于骑猎,这种服式腰间束一条皮带或丝带,带头有钩便于拴结,这就是带钩,即我们现代人所用的皮带扣。春秋初期中原地区的华夏族服饰中已经使用了带钩,广泛流行于战国西汉,直到魏晋南北朝时期才逐渐消失,宋代又重新出现。带钩长短不一,但钩体都作S形,形制作各种象生形,尤其是战国时期的带钩,材质高贵多样,工艺精美,制作十分考究,有金、银、铜、铁、玉、玛瑙等,还采用包金、鎏金、错金银、嵌玉、嵌琉璃或松石等多种加工方法,产生了很多工艺珍品。

猿形银带钩

战国

高16.7厘米

山东省曲阜文物管理委员会藏

银饰作猿形、一手高举成钩状,双眼镶以蓝色琉璃,身上局部贴有金箔,可能是带钩一类的服饰品。银猿鼓起双腮,动作生动,活泼有力,既突显猿的性格特征,又符合器物的实用价值,猿身贴饰曲线优美的金箔,使色彩感更为典雅富丽。银猿既神态生动,又使猿头被自然地概括成圆形,避开了写实猿头的琐碎造型,将具象世界中可爱的动物形象与装饰的形式之美,以及银饰的某种实用价值三者结合得恰到好处。

鎏金龙凤纹银盘

秦

口径37厘米,高5.5厘米

山东省淄博市博物馆藏

银盘平沿,折腹,纹饰錾刻,皆鎏金,内底饰三条盘龙,龙体蜿蜒盘曲,上部作侧立形,龙首后扬,下半部似蟠坐状;盘腹饰六组龙凤纹,形象夸张变形,构图复杂精妙。该盘造型考究,制作精美,纹样布局独具匠心,以盘底开始,向盘腹、直口及折沿展开,装饰面依次减小,纹样也渐趋抽象,使盘底的主纹成为视觉的中心,重点突出,节奏分明。纹饰錾刻精细,线条均匀流畅,仅纹样部分鎏金,黄白相映,这种装饰方法在唐代颇为流行,称为“金花银器”,此盘可视为唐代“金花银器”的先声。

铭文中有“三十三年”字样,据考证当为秦始皇三十三年(公元前214年),这一年秦始皇开始修筑万里长城,第二年焚书坑儒。银盘出土于西汉初年的齐王陪葬坑,可能银盘在秦亡后辗转流入齐王手中,而齐王以之陪葬,显然喜爱有加,所以银盘在二千多年后得以重见天日。秦代历史很短,流传下来的器物极少,能明确判断为秦代器物的更少,此盘刻有铭文,是目前可以确定为秦代的唯一银质器皿,十分珍贵。

鲁公网安备37020202370237号

鲁公网安备37020202370237号